- K7 H/ W( }; E& _4 M. ~0 y4 w2 }0 l

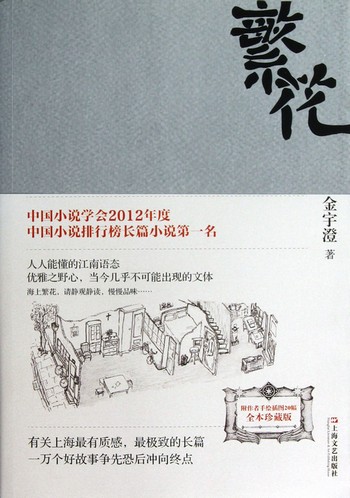

# H5 q- q$ V& u《繁花》 金宇澄 / 上海文艺出版社 / 2013 1 W% \6 w7 S4 [& H

"繁花"之城:

$ C' b" }" }) }2 V, H. e原始森林般的上海,

) W( s4 ^5 i2 v5 s. a+ c/ {* J我只了解局部 , V& D4 P2 t+ _1 ]' A; r1 Q

3 t* L* K! v, f0 P1 S0 ~

严彬:《繁花》在一个上海网站完成初稿,单行本已印了二十多万册,"豆瓣"上的记录表明,它的读者是全国性的。上海读者怎么看这小说?

7 y% {( |* H' |# o

4 ]7 N7 i. Y- W/ \3 x2 x3 W. [金宇澄:初稿还在网上挂着,上海味更浓些,网友都是上海人。到现在他们还认为,这一稿最有味道,是因为他们的上海立场。我经常也听到上海读者持这样的观点——《繁花》的真味,外地读者是不能明白的。

; t! m& e4 o: L" h5 s8 \

( G. _6 ]8 u" W( q3 j0 U我并不这样觉得。初稿的上海话,其实是一种先粗后细的效果,越往后写,我越是小心,是从表面到内里的一种要求。写到后来,我心里越会注意重非沪语读者的感受,看他们是否能懂,对只有上海人能懂的一些词,比如"推版"【差劲】、"弄松"【捉弄】、"焐心"【高兴】等等,词不达意的,都自动筛选出局,既保持语境,也做严格的选择置换,选用通达的字眼来替代。一个沪语词,或者一句上海话,其实都可以换十种词来装配的。我的目标,跟上海这写网友的兴趣完全不同--我是在普及和打通,让更多读者了解上海。

# a5 e+ {' R' C6 `9 w' }+ Y

" L& w O; N1 x V7 p. v, `

沪语专家也跟我提过,这句话不对,那句话不对。但我明白,我不是做一方言的范本,没有这个目标,没有传播方言的任务,我不是方言主义者。我做文学,保留方言句式,去除阅读障碍,表露人和生活的场景,我是这个意思。

. C; z% d3 J9 n

: r7 M: } q: e

严彬:您眼中的上海,上海写作、上海人、上海市民社会,是怎样的? $ Q+ U9 i& q8 z

8 X: c+ k" f1 I" F金宇澄:旧时代的上海,是中国经济、文化、政治的中心,著名历史事件——共产党在上海建立,很多大事从上海传播,对全国人民讲,上海永远是引人注目的。 2 F: s: g/ y* h1 ]5 s3 b% i

% y0 a' t% J. W" N* c2 N* K

话说回来,小市民是城市人口的最多数。上海人口将近三千万吧,市民阶层多少数字?所以上海人对外的影响,实际是上海小市民与四方移民相糅产生的对外影响,基础非常广,影响四面八方,语言隔阂,习惯差异,形成外人眼里一种特别的脾性,这是一点。任何城市小市民,都有差不多的一种生存法则,各有相似的门道。但外界对上海,大多却是以知识分子立场去批所谓的上海人,实际是以知识分子的角度评判上海小市民,位置是不对等的。应该是把上海小市民跟其他某城市小市民,做一种评判,这才合理,这是一点。 ) M) `. C9 A3 @* ^6 w6 Q( E

8 B" f' G( [1 K6 ?9 ]& ], I* }上海人的经济算计更仔细,是经济大都会更早的西方契约影响,不轻易麻烦人,不想被人麻烦,丑话说前头,办事"一笔一画","三对六面",说到做到,"亲兄弟明算账",一分钱算得清楚——互相不占对方便宜,互不相欠,守约。 # x+ `8 N& N& C( D

& p& S; L0 o9 i$ _上海有更早接受平等的土壤,尊重女性,女性走向社会也更早。旧时代银行、电报、电话公司,永安公司女店员,纺织厂女工,挣得都非常多,女性地位最早是在上海这个大城市里实现的,比边远地区解除束缚要早很多年,很少发生上海男人打老婆的事。《繁花》的人物小毛,底层下岗工人,在这位置上,他也有上海特点,不惹是非,这单身汉经常告诫周围女人--做女人就是要漂亮,打扮最重要。无疑这上海的旧影,仍然深入人心,意识形态很难真正影响到这阶层。--"回到自家房间里,你就要对老公好"。小毛跟她们关系应该不一般,但没有男子汉的简单态度,不会对女人说——"就是回了家,你也得只想我,绝不能理你的老公,你就是我的,你必须离婚,必须只对我好!" 5 n6 K m" ]! f# k* }0 c' u

; S9 i# u4 g: ?0 ~上海的市民相,对女人温和,也因为世故,是为环境而明哲保身,不参与折腾,包括所谓妇女自主和安稳,说是关心,也是看惯和看透了这一类的关系,或是生活不易形成的某种变通。上海人常说"关我啥事体"【不关我什么事】,是大城市普遍走向的冷漠,或是更关注个人的普遍规律,下层人物也更少以"非黑即白"行事,很少在马路边打架。懂规则,各自保持底线。批判地说,这种生态复杂浑浊,却也井井有条。这些特点与其他城市的市民方式,其实现在也越来越接近了。

9 ~- X( K2 h1 ?3 W, D0 Q

Y' c0 }' K7 x严彬:小市民的图画。《繁花》是一本小市民小说。 5 s4 I5 j; B9 y. V/ z7 N* F! L; m

. @' b0 S6 h; k: W9 ?9 k, |8 d- h

金宇澄:有人这么说,上海资产阶级小说已经有了,《繁花》有了,上海现在最缺的是上海知识分子小说。这话听起来对,但是我知道的小说,只分两种,好和不好的。知识分子小说,我觉得只有钱钟书先生的《围城》。但是看了《围城》,我会觉得它是知识分子小说吗?钱先生的敏锐表现,仍然是我们熟悉的小市民,小人物,国民意味的文学,这部书就是拿来相比当下的中国,我们所认为的知识分子状态,完全还是涵盖的,是差不多的一种生存图画。在这样的条件下,上海会不会出现"知识分子小说"?答案应该是否定的--在没有到达中产阶级社会的阶段,知识分子小说应该是伪命题。为什么这样说?即使是当下大教授,大小知识分子,也活在钱先生的范围里,活在他写的纠葛中,活在小市民、或是市农相杂的社会关系里,街坊、弟妹和三姑六婆里,离不开这局面。鲁迅写一知识分子回家,是跟白菜,家长里短纠缠一起。现在也如此。昆德拉小说如是知识分子题材,他在中国,是悬空的,属于欧洲概念,瘦死骆驼比马大,级差悬殊的社会。中国话"皇帝也有三个穷亲戚"的状态,知识分子真实的生活,和环境犬牙交错,混合于一处。欧洲乡下也是知识分子地盘,中国乡野,是知识分子的农民父母或表兄弟,至多做村长乡长,现状基本这样。 0 F6 W4 T6 v) l7 C0 ~6 Z4 V8 Z8 R

5 ?& w' m$ m6 i7 S7 H0 p- h

严彬:《繁花》里很多人物,小市民,普通人,却看了不少书,明清小说、外国小说……他们不是完全的下里巴人,他们是有蛮好的阅读习惯的。

; W6 w$ k+ d$ `- l) L6 }: b

2 Z% W& ^& q# `) b5 C8 \金宇澄:这让我想起以前下乡的事。记得以前有个文艺小分队来演出,吹拉弹唱一群上海小青年,晚上住在一起,一个老头负责烧炉子打杂,屋里琴声不断,到了夜寒更深的时候,那个弯腰烧火的沉默老头子,一直不说话,此刻忽然直起了身体,异常地表白说,他过去也拉提琴,过去是法租界工部局乐队的提琴手,他过去在上海法租界"兰心"剧院参加几场音乐会,他讲了不少过去的琴和音乐,甚至建议某个青年拆开琴板,移动琴腔的音柱……一口过去的上海话,自述在黑龙江劳改了9年,满刑留场5年等等等等。一个破破烂烂的老人,白头宫女,越讲越是直立,越稳健,表情越来越丰富。就在大家惊讶之时,忽然一声门响,有人进来了,也就那一瞬间,像是收回魔法的巫妖,或者一种昆虫,他立刻萎缩弯曲下来,回到佝偻烧火的样子,"打回原形",小屋子里所有的光彩和语言,一秒钟内彻底消失了。至今我还记得他自报的姓名:"黄的"。研究上海音乐史的朋友,真可以查一下旧档案,是否有这么个人。但这已经不重要了,我只想说,即使离上海那么远的地方,最卑微的生活里,会发现惊鸿一瞥的上海见闻。关于上海的很多平凡人,身份不明的人,阅历、阅读、学问不简单的人,太多了。昨天我一朋友说,他公司打扫卫生的一个阿姨,最近辞职走了,临到走,两人多说了几句,我朋友很是惭愧,原来这朴素的阿姨,是当年上海最大纺织厂的一个车间主任,喜欢读书,音乐。她怎会流落到钟点工的境地?她没有说,就这样走了。城市就这样,很多并不是所谓知识分子头衔的人,普通的人,也许经历的知识和见识很多,往往也就在你附近,听你说得花好桃好,他们通常一声不响,按上海话说,他们知道很多,但他们是"不响"的。

1 g( G1 b; {, I/ b9 _7 c5 Z/ J/ h

- b: e& Y; _& ?- \. K4 i. e

严彬:固定的状态,应该也不存在,比如我,沉在知识分子生活圈里看书,也免不了和邻居打麻将。 ' c; T' ]- S+ D" Z& d# n* ~

# M) X T2 N& F0 M8 I" Q金宇澄:是。 ; l* b# ^4 h' v# \; {

+ s% B9 \# f6 D$ U& d3 k

严彬:相对上海,欧洲是否已经没有活力了,巴塞罗那、罗马,这样的城市越来越老态。上海是否也在变成这样?

$ X. _& a& O) R, e0 z& w

3 U/ f+ @9 k' ]5 t. M金宇澄;日本方面估计,50年后的长三角会聚集三亿人口。你问现在的上海,我根本看不清什么样,应该是跟100年前差不多吧,同样每天接受无数的外来人、管理人、洋人、有钱人、知识人,大量农民弟兄,我住的小马路,老外越来越多了。上海等于费里尼眼中的罗马,他认为罗马是最遭世人诟病的城市,是一个太多孩子的母亲,随便有多少人来,随便多少人走,她是不管的,她根本管不过来。我觉得上海也是这样一个母亲。她有新面孔,但它的旧样子,才是真正独特的存在,上海的普通老弄堂民房,一般百年不到的历史,因为上海,它们都承载了密集频繁的信息量。夸张的说,我眼里很多上海最普通老街区,已经露出千年的老态。许多著名的大宅,当然修葺一新,也往往灰飞烟灭,片甲不存,只有空气飘着一种味道,如果你关心历史的话。比如昨天开幕的上海书展,整一大片的地方,以前是伊拉克英国人造的哈同花园,资料深不见底。因为哈同跟北洋政要的关系,隆裕皇太后住过这园子,在这里坐上静安寺路有轨电车,去看上海。孙中山1911年胜利后在这里下榻,跟黄兴、陈其美、汪精卫、张竞生在园子开大会,集体拍照,发现过一张刺杀领袖的纸条。园子养了故宫的太监,每天跟洋主子跪安,办有学堂,徐悲鸿在这地方教书,王国维在这儿编杂志,章太炎在园里举行结婚大典。一箭之遥哈同建造的"民厚里",徐悲鸿常去这弄堂搭讪蒋碧薇,最后领她私奔。毛泽东住过一阵子,张闻天、戴望舒、郁达夫、王映霞、施蛰存、田汉等等等等,都是这弄堂房客。后来怎样?园主男女相继死去,日本兵差不多把它拆成空壳,最后是打遗产继承官司,上海媒体纷纷扬扬,终毁于一场大火,满园荒草。1950年代,建成这个苏联式展览馆,我少年时代它叫"中苏友好大厦"。一整块的沉甸甸的历史,现如今现场在哪呢?一个牌子都没有,一字没留。民厚里也拆完了,对,剩了孤零零老毛住的一间,这要纪念,像是他的词:独立寒秋。 1 c" [2 Y+ a6 ^( b: J

. P; E3 F8 G i' V( z

老实说,我写了《繁花》,越来越不明白上海,它虚无,是深不可测的一座原始森林,我在雾中,站在有限范围里,看清一点附近的轮廓。谁能了解虚无呢?了解一座具体的森林?任何分门别类的背景,都是遮天蔽日。最近看"青帮"资料,近百年的活动记录,也是不见天日,比如森林中散落的骸骨,吸附不知多少苔藓尘灰,显微镜里,是数不胜数的生动面孔,当然,上海允许轻飘飘的评论。上海可以这样,它一直沉默。 " F' c. G7 W3 a6 @7 S! j7 m

9 M1 @) X7 Y3 T/ F( j

严彬:您为这本小说手绘20幅插图,包括地图、邮票、手工开瓶器……1969年上海服饰,从帽子到鞋。其中也有好故事。

' i& r! C; Q$ H2 [1 D

9 `4 n' D9 _3 d7 {

* P* I5 o, P L0 n0 ~! y7 n, f9 }金宇澄:小时候喜欢涂几笔,没学过,下乡劳动时代,给朋友写信,说不明白的地方,比如北方火炕和火墙,房子详细如何,就画图说明。《繁花》也是这种图解:"文革"穿什么时髦,弄堂房子,三层楼,底下理发店,地图指南,几万字写不明白的地方,画一下。陈丹青夸我画得好,很高兴他这么表扬一个不懂画的人。

" X6 N' O7 R. l

# v# L R3 E2 k& \. q; F# z/ c

严彬:里头有一幅蛇图,群蛇乱舞,牛鬼蛇神味道。

4 k, y b+ S9 X2 A7 r* [$ |% e

1 m$ c: k- d8 y- K& @( a

金宇澄: 这是"革命"前夜的事,户主的财产已被剥夺干净,她想到了长辈遗言,天井里埋有银元宝。明天群众就要占据这所大房,当晚必须挖了,没想到结果挖出的不是什么元宝,是一缸赤练蛇,她大哭起来,人走了大霉运,"身边黄金就变铜,翻来覆去一场空",很诡异的场面。这是少年时代听我祖母讲的。《繁花》出版在蛇年,因此画了留念。 |